Cenni di struttura della materia

Prima di continuare nel discorso della radiazione elettromagnetica è opportuno dare alcuni cenni di struttura della materia. La materia con cui noi ogni giorno abbiamo a che fare e che compone anche il nostro Universo è costituita da atomi. Un atomo è composto da un nucleo di protoni (cariche elettriche positive) e neutroni (cariche neutre) e da una nuvola di elettroni che vi ruotano attorno (cariche negative). In condizioni normali l'atomo è elettricamente neutro, cioè possiede un ugual numero di protoni ed elettroni, tale numero caratterizza l'elemento chimico. Se l'atomo perde o acquista elettroni è chiamato ione. Da elemento a elemento gli atomi sono diversi tra loro, mentre gli atomi dello stesso elemento sono tutti uguali fra loro. Gli atomi diversi possono combinarsi dando luogo alle molecole, ad esempio due atomi di idrogeno combinati con un atomo di ossigeno originano la molecola dell'acqua. Le molecole possono essere o molto semplici, ad esempio formate da due atomi, o molto complesse come quelle del DNA.

Il nucleo contiene il 99 % della massa totale dell'atomo, per cui è estremamente denso. La materia si presenta in quattro stati fondamentali: liquido, solido, gassoso e plasma, in tutte queste fasi gli atomi e le molecole sono in moto continuo e caotico.

Un elemento può passare da uno stato fondamentale all'altro variando le sue condizioni fisiche, ad esempio la temperatura o la pressione, l'effetto di questi parametri fisici è quello di intervenire sulla disposizione degli atomi che costituiscono l'elemento.

Nella fase solida gli atomi o le molecole vibrano attorno a una posizione fissa. Se si fornisce loro energia, aumenta la vibrazione degli atomi o delle molecole e si passa alle fase liquida. Aumentando ancora energia, si passa a una fase gassosa. Se aumentiamo ancora l'energia, le molecole si dissociano, ma non solo esse, anche gli atomi si separano dai loro componenti e si passa allo stato di plasma: una sorta di gas formato da ioni ed elettroni liberi. Il plasma, quindi, non è elettricamente neutro come gli atomi. Anche se lo stato di plasma non è comunemente trovato nella esperienza quotidiana, lo troviamo in abbondanza nell'Universo.

Relazione Energia-Temperatura

Dopo questi cenni di struttura della materia, per analizzare il modo in cui avviene il trasporto dell'energia, dobbiamo rifarci al modello atomico di Bohr: un nucleo centrale con elettroni che gli ruotano attorno occupando zone definite dette orbitali. L'energia posseduta da un elettrone dipende dall'orbitale dove risiede, se l'elettrone si sposta da un orbitale a un altro la sua energia cambia. Ogni atomo è caratterizzato da orbitali ben precisi per cui un salto di un elettrone ad altri livelli di orbitali può corrispondere a uno stato di equilibrio non stabile. In questo caso l'elettrone tende a passare a una configurazione stabile, che in generale è a minor energia, emettendo l'energia in eccesso in quantità definite e tutte multiple di una quantità detta fotone.

L'energia di un fotone (E) è proporzionale alla frequenza di

oscillazione della carica (![]() )

che lo emette secondo la relazione E = h

)

che lo emette secondo la relazione E = h![]() dove h è la costante di Planck.

dove h è la costante di Planck.

L'unità di misura dell'energia dei fotoni è l'elettronvolt (eV) che è definito come l'energia acquisita da un elettrone libero accelerato da una differenza di potenziale di 1 volt (V), per cui 1eV=1.602·10-19 Joule.

Poiché un atomo è caratterizzato dal numero degli orbitali che possiede può assorbire o emettere solo fotoni con valori di energia e, quindi, di frequenza determinati, per cui osservare una certa lunghezza d'onda invece di un'altra significa rivelare un certo componente invece di un altro.

L'esperienza quotidiana ci insegna che se scaldiamo un corpo questo ci riscalda, cioè irradia e più lo scaldiamo più irradia. Questo è un esempio di radiazione termica. Se, inoltre, tale corpo è completamente isolato dal sistema in cui si trova, diciamo che siamo in presenza di una radiazione di corpo nero: mentre gli oggetti celesti presi singolarmente non sono dei veri corpi neri, il cosmo nel suo complesso si comporta come tale.

Ora la domanda è: come è legata l'energia di un corpo

alla sua temperatura? La risposta è data da Stefan e Boltzmann con

la relazione ![]() ,

essendo

,

essendo ![]() la costante di Stefan-Boltzmann. Come si

distribuisce questa energia nelle varie frequenze? La figura 1 ci mostra

l’andamento di tale energia. Si chiama distribuzione di corpo nero e vediamo

che l'energia ha un valore massimo a una ben precisa lunghezza d'onda.

Questo massimo corrisponde a valori tipici della temperatura superficiale

T del corpo in esame. Vediamo ancora che tutti i valori massimi non corrispondono

a una stessa lunghezza d'onda, ma si dispongono lungo una curva. Tale andamento

è descritto dalla legge di Wien che lega la temperatura superficiale

T al valore massimo di lunghezza d'onda secondo la formula

la costante di Stefan-Boltzmann. Come si

distribuisce questa energia nelle varie frequenze? La figura 1 ci mostra

l’andamento di tale energia. Si chiama distribuzione di corpo nero e vediamo

che l'energia ha un valore massimo a una ben precisa lunghezza d'onda.

Questo massimo corrisponde a valori tipici della temperatura superficiale

T del corpo in esame. Vediamo ancora che tutti i valori massimi non corrispondono

a una stessa lunghezza d'onda, ma si dispongono lungo una curva. Tale andamento

è descritto dalla legge di Wien che lega la temperatura superficiale

T al valore massimo di lunghezza d'onda secondo la formula ![]() = 0.51/T. Questa

legge spiega perché il Sole, che ha una temperatura T di circa 6000

°C, emette nella banda ottica.

= 0.51/T. Questa

legge spiega perché il Sole, che ha una temperatura T di circa 6000

°C, emette nella banda ottica.

Figura 1. In ascissa la lunghezza d'onda in micron, in ordinata l'energia in unità

arbitrarie

La tabella 1 mostra la relazione fra l'energia di ciascun fotone e la frequenza di appartenenza nelle bande in cui è suddivisa la radiazione elettromagnetica. Si può vedere come l'energia di questi fotoni vari da parecchi miliardi di eV a una frazione di eV.

La relazione Energia-Temperatura è valida in caso di equilibrio termico, per questo motivo la radiazione è detta termica, cioè dipendente solo dalla temperatura del corpo che emette. Nelle parti estreme dello spettro elettromagnetico le temperature sono troppo alte per poter essere spiegate con emissioni di tipo puramente termico, per cui si è ricorsi al concetto di radiazione non termica il cui processo più comune in astronomia è la emissione per sincrotrone oppure per effetto Compton. Tali emissioni sono causate da elettroni liberi che si muovono a velocità relativistiche per effetto di campi magnetici, le energie richieste per accelerare questi elettroni devono essere molto elevate, questo spiega la prevalenza di questo tipo di emissione nelle parti estreme dello spettro elettromagnetico.

Tabella 1. Lo spettro elettromagnetico

La tabella 1 ha introdotto in modo implicito il concetto di spettro elettromagnetico: l'insieme della radiazione elettromagnetica distribuita in tutte le sue lunghezze d'onda e che gli astronomi hanno raggruppato in bande. Da quanto è stato detto precedentemente, ora sappiamo che tali bande si differenziano per la distanza delle creste dell'onda che si forma, tutte si muovono nel vuoto alla stessa velocità, l'unica cosa che le contraddistingue è la frequenza e il processo fisico che genera i fotoni.

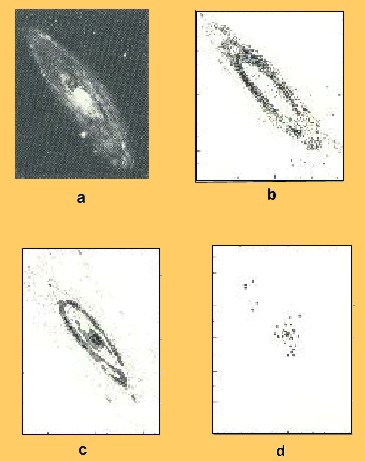

Figura 2.

Quindi studiare oggetti alle varie lunghezze d'onda significa studiare caratteristiche diverse dello stesso oggetto o vedere oggetti diversi. La figura 2 evidenzia bene questo punto con alcune immagini di Andromeda ottenute:

a) col filtro blu (4500 Å), una sottobanda della banda ottica:

si vedono stelle blu e le regioni più brillanti di idrogeno ionizzato

(regioni HII) che danno una visione di insieme della galassia.

b) con osservazioni radioastronomiche in riga a 21 cm: si vede idrogeno

neutro (HI) confinato nei bracci a spirale.

c) con osservazioni a 60 ![]() m, una sottobanda dell'infrarosso osservata

dallo spazio: mostra la radiazione in gran parte dovuta a polvere interstellare

scaldata a 30-40 gradi Kelvin. Questa polvere è tendenzialmente concentrata

nei bracci della galassia, ma ne troviamo tracce anche nel suo nucleo.

m, una sottobanda dell'infrarosso osservata

dallo spazio: mostra la radiazione in gran parte dovuta a polvere interstellare

scaldata a 30-40 gradi Kelvin. Questa polvere è tendenzialmente concentrata

nei bracci della galassia, ma ne troviamo tracce anche nel suo nucleo.

d) con osservazioni in banda X. Sono mostrate circa 80 sorgenti distinte

che originano l'emissione in tale banda. Molto probabilmente sono oggetti

compatti come resti di supernovae (stelle di neutroni o black holes) o

nane bianche in sistemi binari con temperature di parecchi milioni di gradi.

Con questa immagine notiamo che si perde la visione generale della galassia

per distinguere solo quelle zone che emettono in tale banda.